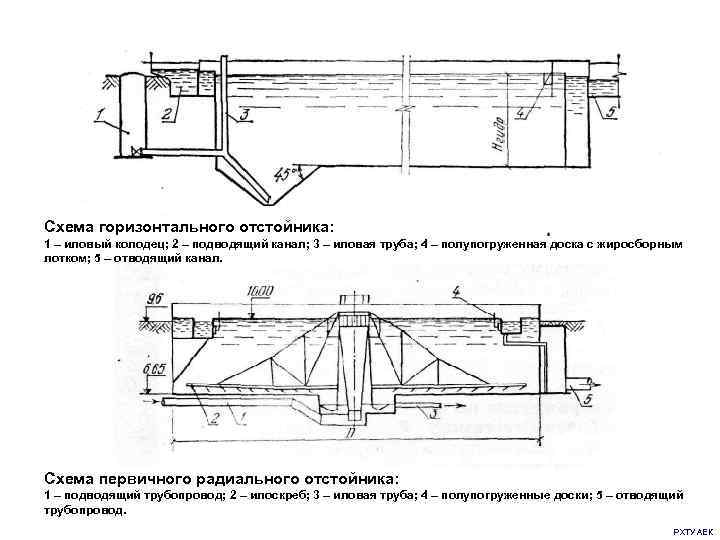

Схемы отстойников

Отстойники делят на следующие типы: горизонтальные, радиальные, вертикальные и тонкослойные.

Принципиальная схема отстойников горизонтального типа (ГО) приведена на рис.1. В отличие от идеальной схемы (рис.2), реальные эпюры скоростей движения воды в отстойнике V, будут криволинейными, дном отстойника (зоны осветления) будет поверхность зоны накопления осадка, а реальная траектория движения частицы взвеси – сложная кривая. Днище отстойника имеет небольшой уклон к началу для смыва осадка, в песколовках устраивают бункеры для накопления осадка (песка).

Расчетные формулы для определения параметров отстойника L, Uomin приведены в предыдущей статье, причем под глубиной отстойника h следует понимать среднюю высоту зоны осветления. Площадь ГО определяется по формуле:

F=?q/Uomin, ( 3.17)

где ? – коэффициент объемного использования, q – расход отстаиваемой воды, Uomin — минимальная гидравлическая крупность частиц: Uomin=hV/L

Скорости движения воды V в ГО составляют

? в песколовках 0,3 м/с,

? в отстойниках ВОС 6-12мм/с (в зависимости от мутности очищаемой воды),

? при очистке промстоков в зависимости от вида примесей, но не менее 1мм/с.

Рис.1. Принципиальная схема горизонтального отстойника.

Рис.2. Свободное осаждение частицы в движущейся воде.

Принципиальная схема отстойников радиального типа (РО) – план и разрез приведена на рисунке. Фактически радиальные отстойники представляют собой совокупность радиально расположенных горизонтальных отстойников (на плане выделен один гипотетический ГО). Принципиально отличие радиальных отстойников от горизонтальных -переменная по пути скорость движения воды: максимальная VН в центре и минимальная VК на периферии. Осадок сгребается скребками, прикрепленными к вращающейся радиальной ферме (на схеме не показана), в центральный приямок, откуда удаляется по трубе. Очищенная вода собирается периферийным желобом по наружной окружности. Площадь РО определяется по формуле:

F = ?(q/U0)1.07, ( 3.18)

где ?,q,U0 – см. формулу ( 3.17). Показатель степени 1.07 учитывает, что часть площади отстойника занимает центральная нерабочая зона.

Упрощенная схема отстойников вертикального типа (ВО) – поперечное сечение-приведена на рис.3.

Поскольку осветление воды происходит в восходящем потоке, то задержатся только те примеси, гидравлическая крупность которых больше скорости восходящего потока (U0>V). Поэтому расчетная скорость движения воды в ВО должна быть меньше минимальной гидравлической крупности задерживаемых взвесей.

Рис.3. Принципиальная схема отстойника вертикального.

Впуск воды в отстойник осуществляется через центральную трубу, сбор осветленной воды – кольцевым периферийным лотком (как у радиальных отстойников), удаление осадка – из конической осадочной части. Цилиндрический рабочий объем ВО формируется из соотношения:

D/H=1?1,5.

Площадь ВО определяется по формуле:

F=?q/V ( 3.19)

Тонкослойные отстойники (ТО) можно рассматривать как модификацию горизонтальных отстойников. В горизонтальном отстойнике глубиной H частица с гидравлической крупностью U0 из верхнего слоя будет выпадать в течение времени ?=H/U0.

Если разделить отстойник горизонтальными перегородками на тонкие слои глубиной h (рис.4.), то время отстаивания для той же частицы составит t=h/Uo. При H=5h, t=1/5?, процесс осаждения ускоряется.

Рис.4. Принцип действия тонкослойных отстойников.

Поскольку объем отстойника равен произведению расхода очищаемой воды на продолжительность отстаивания, при тонкослойном отстаивании объем отстойного сооружения уменьшается в несколько раз, а соответственно сокращаются капитальные затраты на его строительство. Возможно переоборудование действующих ГО и ВО на тонкослойные с соответствующим увеличением в несколько раз их производительности (расхода).

Изображенная на рис.4 схема, на практике неприменима из-за проблем с удалением осадка с полок. В реальных конструкциях, тонкослойные перегородки располагают под углом ?=35-60° для самопроизвольного сползания осадка под действием силы тяжести.

Рассмотрим один тонкослойный канал отстойника длиной L и толщиной h – см.рис.5. Вектор скорости движения частицы в ТО получается сложением векторов V и U0.

Рис.5. Схема тонкослойного канала.

Проекция вектора U0 на плоскость, перпендикулярную перегородке, составит величину U0cos? – это будет скорость, с которой частица проходит путь h. Тогда время перемещения частицы с “потолка” канала на его “пол” (продолжительность отстаивания) составит

t=h/U0·cos?·КС, ( 3.20)

где KС=0,7?0,8 – коэффициент стеснения потока сползающим осадком. Длина тонкослойного канала:

L=V·t. ( 3.21)

В тонкослойных элементах сползание осадка носит лавинообразный характер: в течение какого-то времени идет накопление осадка на полке до критической массы, а потом быстрый срыв “лавины”.

В ТО достигается дополнительный положительный эффект их работы за счет параллельноструйности и ламинаризации потоков очищаемой воды, достигаемой их разделением перегородками.

Схемы отстойников – статья на сайте “студент-строитель.ру”